2025年,上海医疗援摩迎来50周年。

说来也巧,自1975年根据国家统一部署、上海组建援摩洛哥中国医疗队以来,50年间派出的医务人员人次,恰好也是2025。

他们跨越山海、白衣执甲,以精湛医术搭建中摩友谊之桥,为中非命运共同体建设注入上海医疗力量。

“当第一批中国医疗队员踏上摩洛哥的土地,带着听诊器、手术刀和一颗赤诚之心,走进撒哈拉边缘的医院,走进阿特拉斯山脉的村庄,走进需要他们的每一个角落。五十年过去,一批又一批中国医生跨越山海,在这片北非土地上留下无数拯救生命的事迹,也留下中摩友谊最温暖的篇章。”市卫生健康委党组书记、主任闻大翔表示。

今天,让我们循着这五十年风雨兼程的援摩足迹,翻开那些写满坚守与温情的记忆篇章——

年轻队伍在陌生国度“开荒拓土”

直到今天,85岁高龄的张柏根医生也并不清楚,50年前,组织究竟是根据怎样的标准挑选他担任首任上海援摩医疗队的队长。那个年代的知识分子,有着最朴实的信念——不辜负组织的信任,国家需要的时候必须挺身而出。

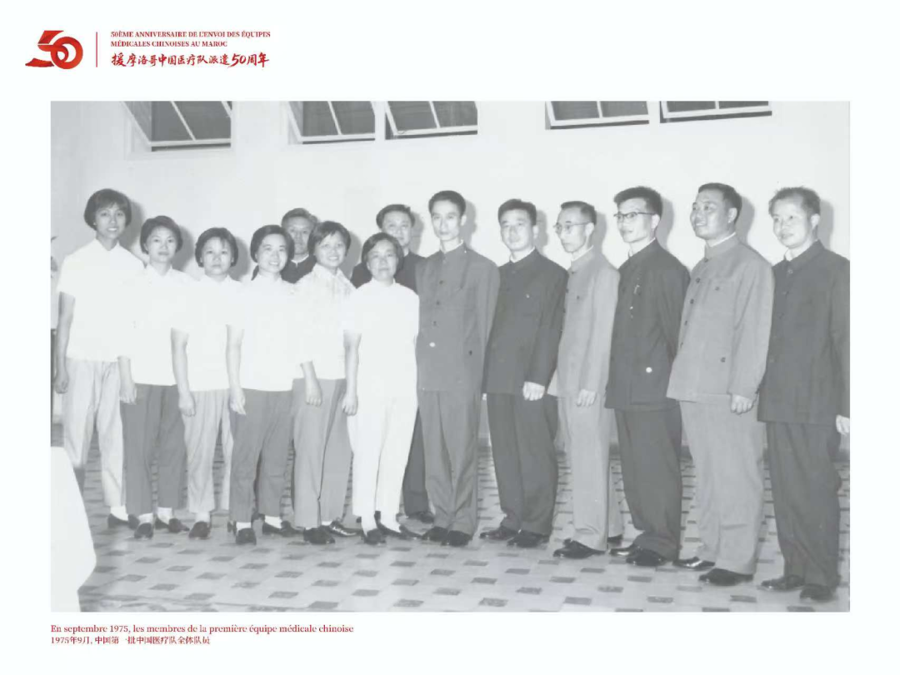

当时,张柏根的儿子和女儿都还没上小学,家中上有老下有小,但当卫生部门领导征求他意见时,他没有犹豫。他清楚地记得,从接到任务到出发,准备的时间并不长,1975年9月11日,全队匆匆启程。有一个小插曲是,按照当时的规定,所有队员都被注销了户口,两年后回国才重新“落户”。

首批出征的队伍一共12人,来自仁济医院、瑞金医院、新华医院等——既有学西医的,也有会针灸的,还有能说一口流利法语的。在当时出征的援摩医疗队中,这支队伍还创下了平均年龄最小、队长年龄最小的纪录。

下飞机后,医疗队马不停蹄赶往援摩的驻地——赛达特省哈桑二世医院,在这里掀开了上海援摩医疗历史画卷的第一页。还没来得及熟悉环境,医疗队就投入到白天门诊、晚上急诊全天无休的忙碌状态中。在相对有限的医疗条件下,无论是小毛病、还是大手术,甚至是护理工作,来自上海的医生都冲在第一线。

“那段时间,大家都非常疲累,没有休息的空档,全靠意志力支撑,不知不觉挺过了3个月。”张柏根动情地说。

来自上海的白衣天使们,以精湛医技和敬业精神赢得了尊重和信任。好口碑渐渐传开,吸引了不少居民前来求医问药,还有摩洛哥富人家族子弟慕名而来,当面求教医学技术的。随着就诊人数的不断增加,这支由外科、内科、妇产科、麻醉科、检验科、手术护士组建的医疗队需要面对日渐扩大的各大病种,“很多时候我必须身兼数职,既是普外科医生,又要治疗骨科患者,还协助妇科医生手术。”

回国前,省长在家中设宴款待队员们,席间省长问张柏根:中国还会继续派医疗队到摩洛哥吗?面对这个问题,并非外交人员的张柏根从医疗队员的角度诚恳地回答:“如果我们这批队员做的工作受到大家的认可和欢迎,为什么不会有第二批呢?”

在这之后,2000多位白衣天使,前赴后继,接力奉献。

尽全力完成每一例救治

北京时间2023年9月9日6时11分,一场里氏7级的强烈地震,打破了摩洛哥南部城市马拉喀什地区夜晚的宁静,给这片土地带来了沉重的创伤。这场地震造成至少3000人不幸丧生,6000余人受伤。

事发当日,第194批援摩洛哥中国医疗队本格里分队成员、上海市第八人民医院的张茜刚刚完成了长达24小时的值班任务。和当地民众在空旷的小广场上避难时,张茜突然接到助产士紧急来电,要她火速赶回医院。此时门诊已涌入七八位孕妇,忙乱中,一名孕7月的孕妇因逃生摔倒腹痛就医。张茜赶紧在医院空地长椅上为其检查,确认腹部未受直接撞击、胎心正常后,肌注间苯三酚并密切观察,缓解其不适。不久,载有足月经产妇的救护车抵达,产妇产前大出血,初步判断为胎盘早剥,需紧急手术。尽管余震风险仍在,张茜仍与麻醉师、护士毅然逆行入病房,成功完成手术,胎儿顺利娩出。事后,当地护士长含泪与张茜拥抱;院长亦称赞中国医生镇定自若、临危不乱,在灾难中为摩洛哥民众筑起生命防线。

嘉定区中心医院普外科主任医师姜全明,两度出征援摩,荣获“全国援外医疗先进个人”。他带领的援摩医疗队拉西迪亚分队曾为107岁高龄患者成功实施胆囊手术。

姜全明告诉新民晚报记者,当时,几经周折拿到老人各项化验检查报告后,他邀请麻醉科、心内科医生一起会诊,经反复斟酌后一致认为,尽管患者年事已高,手术风险极大,但是如此巨大的肝脓肿如果不做手术引流,药物治疗的成功率接近零,唯有手术才能让患者获得重生的希望。

次日上午,姜全明与同为来自嘉定区中心医院的援摩医生高玉平主任一起为患者手术。打开腹腔后发现,大量脓性渗液积聚腹腔,横结肠和大网膜紧密粘连于肝脏,分离粘连后发现左右肝交界处有一巨大脓肿,切开脓肿后引流出约400毫升脓液。在中摩两方的默契合作下,手术进展顺利。

术后,患者恢复情况良好,每天早晚,姜全明和高玉平两位主任雷打不动亲自查房,发现问题及时处理,病人家属也被深深感动,不停地向中国医生表示感谢。一周后,病人康复出院,在告别时刻,病人和家属们拉着两位中国医生,留下难忘的合影。

由于老人情况特殊,也引起了摩洛哥卫生厅的高度重视,曾多次来电感谢中国医生精准施治,为摩洛哥人民的健康保驾护航。

护佑摩洛哥母婴安全

摩洛哥作为生育率较高的国家,多数家庭育有四至五个孩子,然而当地不少孕妇缺乏规范产前检查,产妇往往在出现危急情况时才被紧急送往医院急诊,部分产妇甚至在分娩过程中才被发现患有严重基础疾病。针对这一现状,上海援摩医疗队特别加强了产科医生配置,为当地母婴健康筑牢防线。

周珑在当地

周珑在当地

第194批援摩医疗队塞达特分队队员、上海市第一人民医院妇产临床医学中心的蔡斌与周珑两位医生可谓肩负重任。两年援摩期间,两人累计接生5894人次,成功处置子宫破裂、子痫、妊娠合并心脏病等多类高风险产科病例,用专业医术化解一次又一次危机。

记得有一天晚上,当班的周珑突然接到电话,听筒那头传来摩洛哥助产士急促的呼喊:“Dr Zhou,快来快来!”熟知当地助产士平日从容淡定的周珑,瞬间意识到情况危急——能让助产士如此慌乱,必然是棘手的紧急状况。她来不及穿戴完整白大衣与工作帽,便火速冲向产房。

眼前的场景令经验丰富的周珑也心头一紧:一名臀位分娩的胎儿下半身已娩出,脐部以上却卡在产道内,胎体已然呈现暗红色,生命岌岌可危。周珑迅速戴上手套,立刻启用两年援摩生涯中总结提炼的臀位难产应对方案。她清晰指挥助产士配合操作,在团队协作下尝试多种处置方法。终于,胎儿顺利娩出,经医护人员积极复苏后,一声响亮的啼哭划破产房紧张的氛围。

“这一刻,我真的也想要大叫真主保佑。”回忆起当时的场景,周珑的话语中仍满是激动与欣慰,这声啼哭不仅是新生命的宣告,更是中摩医疗协作守护生命的见证。

塞达特新驻地落成了

摩洛哥地处北非。根据中摩两国政府签署的卫生合作议定书,援摩医疗队每批任期2年,涉及心内科、普外科、呼吸内科、消化内科、针灸科等10余个专业。

作为第194批援摩洛哥中国医疗队总队长,上海市保健医疗中心副主任范晓盛,用行动为“援摩医疗之根”塞达特的医疗队员们筑牢了生活与友谊的“新港湾”。

范晓盛说,塞达特是中国援摩医疗的发轫之地,自1975年首批上海医疗队入驻哈桑二世医院起,半个世纪的接力从未间断。2022年初,当他落地摩洛哥后就赶往塞达特,目睹了队员们的生活窘境:10名队员分住4个区域,共用卫生设施,女生宿舍与厨房仅隔一块薄木板,油烟与噪声终日相伴。

他深知改善驻地条件的迫切性,多次沟通并推动摩洛哥卫生部解决难题。2023年3月,一座400平方米的三层独立小院拔地而起,队员每人拥有独立卫生间、空调与洗衣机,公共区域、学习室、锻炼室一应俱全,前院植绿、后院种菜,彻底告别旧居简陋。

为让这份成果成为中摩合作的见证,范晓盛牵头筹备启用仪式,联动驻摩大使馆、摩卫生部等多方。2023年4月,李昌林大使、摩卫生部秘书长等近百位嘉宾齐聚,摩方将系着五彩绸带的钥匙移交分队,中摩嘉宾共植友谊桔树、立大理石纪念牌。在范晓盛看来配资平台官网,这座新驻地不仅是队员的“新家”,更是摩洛哥对中国援摩贡献的认可,他更期盼以此为开端,推动摩方系统性改善所有分队驻地,让队员带着荣誉感与激情,持续为中摩民心相通发力。

倍盈配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。